西餐经营哲学:多维视角下的文化融合与价值创新

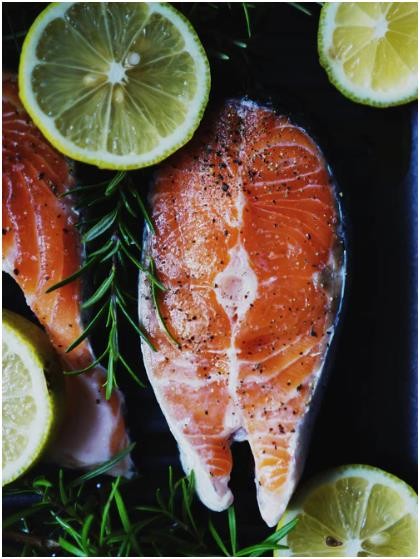

西餐经营的核心思想建立在"经典传承"与"在地化创新"的动态平衡之上。从意大利乡村窑炉披萨到法式分子料理,经营者在保持烹饪技法纯正性的同时,需深度解构地域饮食文化特征。例如成都某高端西餐厅将郫县豆瓣的发酵工艺融入牛排酱汁研发,既保留安格斯牛肉的肌理美感,又创造独特的"川味西餐"体验。这种文化嫁接要求经营者具备跨文化审美能力,通过食材重组(如用云南松露替代佩里戈尔黑松露)、餐具混搭(青花瓷盛放西班牙海鲜饭)等手法,构建新的美食叙事体系。

-

经典与创新的黄金配比

菜单结构建议遵循"法则":%经典菜品(如法式焗蜗牛)、%改良产品(松露油封鸭肝配茉莉花茶冻)、%季度限定款。上海某米其林餐厅通过建立"主厨实验室",每月推出融合本帮菜元素的试验性菜品,成功将客户复购率提升至%。 -

食材供应链的伦理重构

建立可追溯的垂直采购体系,如与崇明岛生态农场签订直供协议,实现生菜从采摘到餐桌小时冷链直达。引入区块链技术记录安格斯牛的生长数据,在菜单二维码中呈现动物福利信息,满足新生代消费者对伦理消费的需求。

-

五感协同的时空营造

杭州某网红餐厅通过"光影餐桌"技术,在用餐过程中投射不同季节的普罗旺斯风光,配合香薰系统释放薰衣草香气,创造多维感官体验。服务员需掌握"故事化服务"技巧,能解读餐具纹样背后的欧洲皇室典故,将银器保养过程转化为餐桌文化展演。 -

服务流程的科技赋能

采用智能餐盘实现自动计费,餐桌投影系统展示菜品D分解图。北京某概念店引入AI侍酒师系统,通过顾客的微表情分析推荐酒品,使餐酒搭配满意度提升%。

构建"绿色利润"模型,将%的厨房余料转化为员工餐和社区爱心便当。与环保机构合作开发可降解的玉米淀粉餐具,每套餐具印制碳足迹数据,形成环保消费教育场景。建立"主厨轮岗支教"制度,定期向乡村学校传授食品安全知识,实现商业价值与社会责任的良性互动。

当代西餐经营已超越单纯的美食供给,演变为文化解码、技术创新与伦理重构的复合实践。通过精准把握"守界"与"破界"的辩证关系,构建具有文化渗透力的价值生态系统,方能在中国餐饮市场的红海竞争中开辟独特发展路径。这种经营哲学的终极目标,在于让每道菜品都成为跨文化对话的载体,每次服务都化作美学教育的现场,最终实现商业成功与文化传播的双重价值。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请联系QQ:23236402举报,一经查实,本站将立刻删除。