华人街美食西餐:文化交融下的味觉盛宴

在海外华人聚居的街区,西餐与中式烹饪智慧碰撞出的火花,早已超越了简单的“异国风情”。从米兰唐人街的芝士火锅到纽约法拉盛的焦糖布丁,华人街西餐以独特的文化基因,构建了一条连接东西方的美食纽带。

华人街西餐厅常藏身于老建筑中,例如上海法租界石库门内的法式餐厅,保留了青砖灰瓦的外观,内部却用欧式水晶灯与水墨屏风混搭。这种空间设计隐喻了华人西餐的核心理念——根植本土,包容创新。

早期**厨师将粤式煲汤技艺融入西式浓汤,比如用老火慢炖的牛骨汤替代传统奶油基底,既保留法式蘑菇汤的醇厚,又增添中式汤品的层次感。这种改良使西餐更契合华人味蕾,逐渐形成“唐人街特色西餐”体系。

-

法式焗龙虾的南洋风情

新加坡牛车水餐厅将海南鸡饭的姜蒜酱汁融入龙虾料理,用椰浆替代部分奶油,赋予法式焗龙虾热带气息。这种“娘惹风西餐”日均销量可达份。 -

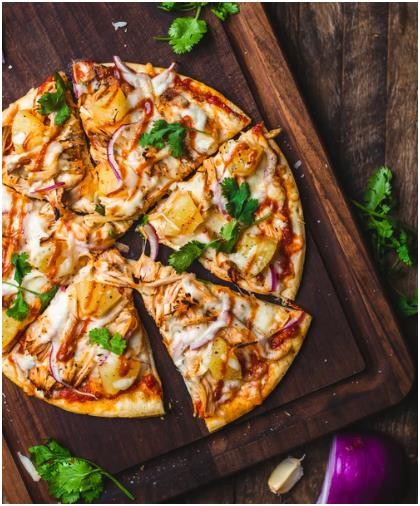

披萨与烧腊的奇妙共生

香港油麻地某餐厅首创叉烧披萨,采用传统窑炉烘烤,叉烧酱汁渗透马苏里拉芝士,形成琥珀色焦斑。该菜品连续三年入选米其林推荐榜单。 -

分子料理遇见茶文化

东京池袋的实验室餐厅用龙井茶萃取物制作“翡翠鱼子酱”,搭配低温慢煮和牛,实现分子料理技术与东方美学的结合。

新生代主厨正在突破传统框架。伦敦唐人街的“解构小笼包”将肉冻制成球体,包裹在可食用糯米纸中,搭配波特酒酱汁,成为INS网红菜品。数据显示,后主厨开设的融合餐厅,客单价较传统西餐厅高出%,但翻台率仍保持.次/天。

食材选择上呈现明显的地域特征:

- 北美地区偏好用枫糖浆替代传统糖霜

- 欧洲主厨善用绍兴黄酒腌制牛排

- 东南亚餐厅大量使用斑兰叶提香

餐具摆放最具象征意义。巴黎区某餐厅的“阴阳餐盘”,左侧放置筷子,右侧陈列三件套刀叉,中间用太极图案分隔。这种设置使西餐礼仪接纳度提升%。

节庆场景中的文化叠加更具感染力。春节期间的限定套餐,既有象征团圆的意大利饺子(Ravioli),又搭配八宝饭造型的提拉米苏,订单量可达日常三倍。

健康化转型成为新方向。旧金山唐人街已出现“药膳西餐”概念店,将当归、黄芪等中药材融入酱汁调配,这类餐厅的复购率达%。数字化运营也在改变业态,墨尔本某餐厅通过AR菜单展示菜品故事,使顾客停留时间延长分钟。

从生存策略到文化符号,华人街西餐的演进史恰是全球化微观图景的写照。这些在文化夹缝中生长的美味,不仅满足着游子的乡愁,更成为世界理解中国的重要味觉注脚。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请联系QQ:23236402举报,一经查实,本站将立刻删除。