穿越千年的味觉密码——东周饮食文化探秘

穿越千年的味觉密码——东周饮食文化探秘

一、历史背景:礼乐制度下的饮食文明

东周时期(公元前770-256年)是中国饮食文化的重要转型期,其饮食体系既承袭了西周"八珍"的礼制传统,又因铁器普及和农业发展催生出新的烹饪技术。考古发现显示,这一时期已形成"九鼎八簋"的宴饮制度,天子膳食规格达到鼎盛,而平民饮食则以粟、黍、稷等五谷为主,佐以葵菜、萝卜等时蔬。

二、代表性美食:从肉羹到药膳的智慧

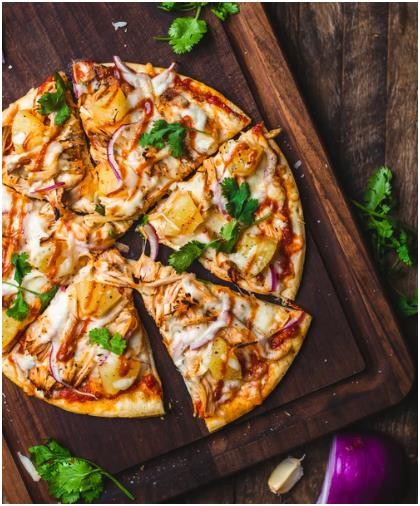

东周肉羹

作为现存最早的标准化肉羹制作工艺,其流程包含选材、切割、慢炖、调味四重工序,选用猪肉、鸡肉、鱼肉等优质蛋白,辅以豆腐、粉丝等植物纤维,形成低脂高蛋白的营养结构。这种"肉碎为羹"的烹饪方式,实为现代火锅的雏形。

药食同源实践

《周礼·天官》记载的"食医"制度,已将芍药、甘草等药材融入膳食。考古发现的陶鼎残留物显示,当时已有用桂皮、花椒等香料调味的实践,印证了《诗经》"周原膴膴,堇荼如饴"的记载。

三、饮食礼仪:舌尖上的社会秩序

分餐制与礼器

贵族宴席采用"一人一鼎"的分餐形式,配套使用青铜匕、爵等礼器。平民则延续商代的"箕坐而食",这种饮食差异成为社会等级的具象化表达。

节令食俗

春祭用"春盘"(芹菜、韭菜等五辛菜),秋飨以新谷酿酒,冬至必食"八珍"中的肝膋(煨制鹿肝)。这种时令饮食观,与《礼记·月令》记载的农耕节律高度契合。

四、文化影响:味觉基因的现代传承

烹饪技艺的活态延续

山东周村煮锅保留了"一锅多食"的东周分餐遗风,其高汤熬制工艺与《周礼》记载的"三沸三沉"法一脉相承。

饮食哲学的当代启示

东周"食不言,寝不语"的餐桌礼仪、"八 bit 而止"的节制观念,为现代饮食文化提供了可持续发展的智慧范本。

从青铜鼎中升腾的热气到现代厨房的烟火,东周饮食文化不仅构建了中华美食的基因图谱,更将"民以食为天"的生存智慧升华为文明传承的密码。当我们品味一碗肉羹时,尝到的不仅是味觉的鲜美,更是五千年文明沉淀的厚重回甘。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请联系QQ:23236402举报,一经查实,本站将立刻删除。