海南咖啡种植历史

海南咖啡的种植历史可追溯至世纪末。年,文昌华侨从马来西亚引入咖啡种苗,种植于文昌南阳镇石人坡村,开启了海南咖啡种植的先河。世纪初,法国传教士与中东商人进一步将咖啡种植技术引入海南岛,早期种植区域集中在文昌、澄迈等地。

年,印尼归侨陈显彰在澄迈福山创办福民农场,大规模种植罗布斯塔咖啡,标志着海南咖啡从零星种植转向产业化发展。至世纪年代,海南咖啡种植面积迅速扩大,兴隆华侨农场成为重要产区,归侨们带来的东南亚咖啡文化与加工技艺,为海南咖啡的品质提升奠定了基础。

世纪-年代是海南咖啡的黄金时期。周恩来总理在年视察兴隆时盛赞:“兴隆咖啡是世界一流的”,这一评价极大提升了海南咖啡的知名度。鼎盛时期,全岛种植面积达万亩,产品远销东南亚。然而,受国际贸易政策、橡胶等作物替代及市场波动影响,世纪末种植面积锐减至不足亩。

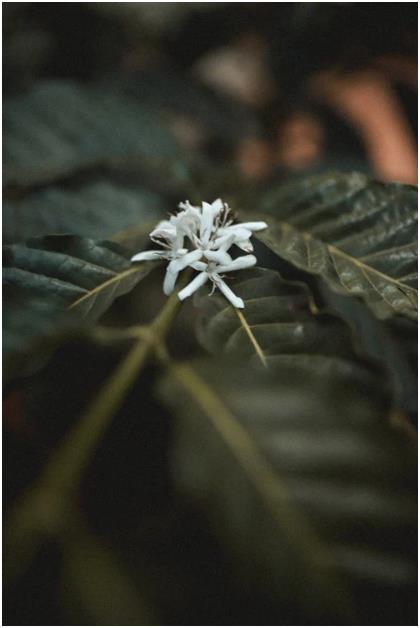

海南主要种植罗布斯塔(中粒种)和阿拉比卡(小粒种)两大品种。罗布斯塔因耐湿热、抗病性强,成为海南主流品种,其风味浓郁苦涩,适合深度烘焙;阿拉比卡则口感醇厚,多用于精品咖啡。得益于独特的热带气候(年均温-℃、年降水量-毫米)和火山灰土壤,海南咖啡豆颗粒饱满,富含矿物质,形成独特的果香与焦糖风味。

海南咖啡文化深植于日常生活。早在上世纪七八十年代,文昌、琼海等地已流行“老爸茶”文化,农民自种自饮咖啡成为常态。政府自世纪初推动产业复兴,年启动品牌建设,种植面积逐渐恢复至万多亩,主要分布在万宁兴隆、澄迈福山、琼中黎母山等区域。

产业创新方面,年海口力神咖啡厂建成国内首条速溶咖啡生产线,打破国外品牌垄断。近年来,海南结合旅游经济打造咖啡风情小镇,举办国际咖啡师赛事,推动“咖啡文旅”融合发展。

尽管海南咖啡在品种改良、品牌营销上取得进展,仍面临种植技术标准化不足、市场竞争激烈等问题。未来需加强科技投入,挖掘本土风味特色,同时拓展高端市场,延续百年咖啡文化的生命力。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请联系QQ:23236402举报,一经查实,本站将立刻删除。