相对咖啡店:重构都市生活的第三空间

在星巴克与瑞幸主导的咖啡市场中,一种名为"相对咖啡店"的新型业态正悄然崛起。这类空间不再局限于单一的饮品销售,而是通过差异化定位重构人与城市的关系,成为介于家庭与职场之外的"第三生活场域"。

传统咖啡店多采用中央厨房标准化生产模式,而相对咖啡店则通过"在地化改造"打破工业流水线思维。如某高校旁的店铺将咖啡研磨过程可视化,顾客可透过玻璃幕墙观察咖啡师手工处理云南小粒咖啡豆的全过程。这种生产透明化策略,使每杯咖啡都成为连接消费者与原产地的文化媒介。

区别于连锁品牌的统一装修模板,相对咖啡店的空间叙事充满个性张力。广州某店铺采用"图书馆"模式,整面书墙陈列着绝版艺术图册,搭配可旋转的黑胶唱片墙,顾客可用消费积分兑换唱片试听权。北京胡同里的店铺则将老四合院改造成"时空走廊",不同包厢分别呈现民国咖啡馆、苏联式茶饮室等主题场景,形成历史与当代的对话场域。

这类店铺通过细分客群创造情感共鸣。针对都市白领推出"晨间灵感套餐",包含分钟冥想指导与定制***配比;面向Z世代开发"占星特调",每月根据星座运势调整咖啡豆拼配方案。深圳某店铺甚至引入戏剧工作坊,顾客可在品尝手冲咖啡时参与即兴剧本创作,模糊消费者与创作者的身份边界。

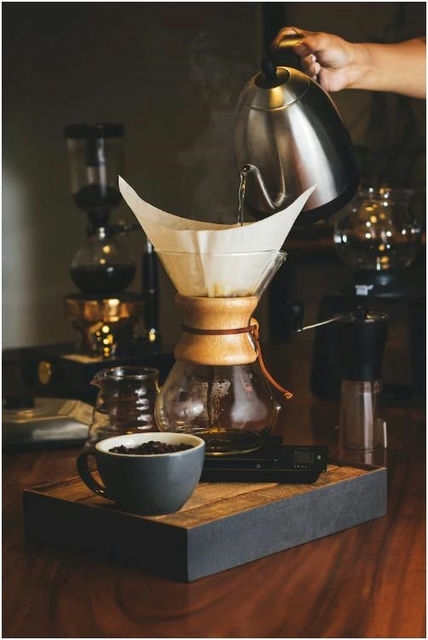

在自动化浪潮中,相对咖啡店刻意保留"低效美学"。成都某店铺要求顾客手写点单卡,用老式打字机印制票据;上海某空间恢复使用虹吸壶,将分钟的煮制过程转化为仪式化体验。这种对慢节奏的坚守,恰好击中了数字原住民的怀旧情结,形成独特的竞争优势。

从商业本质观察,相对咖啡店的成功在于重构了价值公式:将坪效指标转化为情感连接指数,用空间叙事替代促销话术,最终在标准化市场中开辟出充满温度的精神栖息地。这种商业模式创新,或许能为实体商业转型提供新的解题思路。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请联系QQ:23236402举报,一经查实,本站将立刻删除。

![黑星咖啡:星际味蕾的终极探索[]()](/blog/zb_users/cache/thumbs/5e6f25a6df608424af94c2e7272fe3fd-300-186-1.jpg)